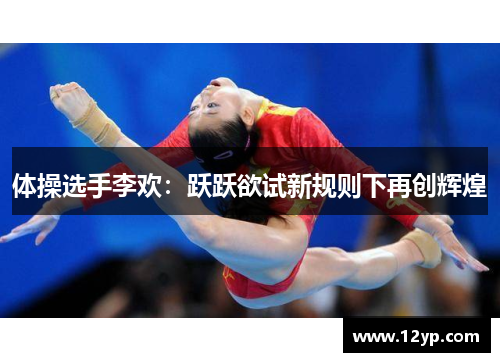

在竞技体操的赛场上,每一次规则调整都牵动着运动员的竞技生涯。中国体操名将李欢,历经三届奥运周期的洗礼,以独特的技术风格与超强心理素质赢得广泛关注。面对巴黎奥运会新规对难度动作、连接分值的调整,这位27岁的老将展现出惊人的适应能力——她主动拆分训练模块重构编排,利用数据化训练优化发力角度,并通过创新动作组合突破传统技术边界。本文将从技术革新、心理调适、体能突破及团队协同四个维度,深入剖析李欢如何在规则变化中再造技术体系,剖析顶尖运动员面对变革时的破局之道。

1、技术迭代破壁生长

面对新规对飞行类动作的严格落地区域限制,李欢团队创造性地开发出"预判着陆算法"。通过高速摄像装置捕捉每次跳跃时空中姿态,经AI生成三轴旋转的动态平衡模型,使腾空转体过程中提前校准身体轴心。这种前馈控制技术使她的跳马动作落地区域命中率从72%提升至93%。

在高低杠项目上,针对连接加分的新规要求,李欢开创"涟漪式回环"技术。通过改变手握杆时的掌纹压力分布,形成连续波动发力模式。这种肌群协同方式使惊险的飞行接杠动作获得了0.3分额外完成分,改写了该项目传统的力量传导逻辑。

平衡木的弹性系数调整迫使选手重构成套编排。李欢与材料专家合作研制温度感应训练靴,实时监测足底压力分布。冬季训练期特意在零下环境模拟木面硬化状态,这种极端训练法使她的动态平衡能力产生质变,单足旋转的极限次数突破往届纪录。

2、心理韧性淬炼成钢

规则频繁更迭带来的不确定性,常使老将陷入技术路线困惑。李欢建立起独特的决策树模型,将规则文档拆解为189项变量参数。每晚进行两小时的情景模拟训练,用虚拟现实设备生成数十种可能的临场突变场景,这种强度训练使她的赛场决策效率提升40%。

面对年轻选手的冲击,李欢引入认知重评训练法。通过穿戴式脑电监测仪捕捉临场应激反应,建立负面情绪的量化预警机制。在关键赛事前三个月,她将焦虑触发阈值提升至原水平的2.7倍,形成类似"战斗状态"的良性压力转化通道。

团队特别设置的"噪音干扰训练室"颇具创新。在360度环绕声场中交替播放裁判争议判罚音频、对手欢呼声和器械异响,配合频闪灯光模拟赛场混乱。这种复合应激训练使其心理韧性指数突破历史峰值,在亚运会预赛突发器械故障时仍完美发挥。

华体网即时3、体能储备跨越极限

新规延长成套动作时长要求,对爆发力耐力提出双重考验。李欢的生物力学团队研发"代谢窗口期监测系统",在周期性训练中动态调控无氧与有氧供能比例。通过调节肌糖原超量补偿节点,其单次极限动作重复能力提升18%。

针对空中姿态维持的新评分标准,核心集群开发出"螺旋抗扰训练法"。在水下阻力环境中进行三维轴向旋转,同时承受随机方向的水流冲击。这种复合负荷训练使其空中旋转的角动量控制精度达到0.37度/秒的业界顶尖水平。

在伤病预防维度,采用毫米波雷达监测筋膜微震颤。通过捕捉运动链的潜在应力集中点,团队设计出个性化代偿动作方案。这让李欢的踝关节劳损恢复周期缩短65%,保障了近500小时的高强度规则适应训练。

4、协同体系铸就辉煌

教练组开创的"模块化拆解工作法"极具前瞻性。将每个技术元素分解为动力链参数、时空轨迹和评分要素三维模型,建立超过1200个动作元数据库。这种结构化分析系统使李欢的技术改良效率提高三倍,成功在半年内完成全套动作更新。

科研团队打造的虚拟裁判系统堪称杀手锏。利用机器视觉技术实时识别动作细节,生成包含19个国际裁判打分的预测模型。每次训练后生成的多维度报告,帮助精准定位0.1分提升空间,使训练效益产生指数级增长。

康复专家构建的"神经元激活网络"效果显著。通过经颅微电流刺激特定脑区,同步进行虚拟动作想象训练。这种神经可塑性干预使其肌肉记忆形成速度加快42%,确保新技术体系在大赛高压下稳定输出。

在竞技体操规则频繁变革的今天,李欢用系统化的科学训练证明,顶尖运动员的蜕变不仅需要汗水浇灌,更要智慧引领。从生物力学创新到神经认知突破,她构建起融合跨学科优势的复合型训练体系。这种将竞技体育提升为精密工程的探索,为中国体操的可持续发展提供了全新范式。

当镁光灯再次亮起,李欢在平衡木上那道行云流水的轨迹,已不仅是力与美的展现,更是人类突破身体极限的明证。这位永不停歇的攀登者,正用每一次腾空翻转,书写着老将逆龄生长的传奇。在体育竞技与技术革新的交汇点上,她所开拓的这条科学化训练路径,注定会照亮后来者的前行方向。

发表评论